熊本・阿蘇の雄大な自然の中で育った和牛・あか牛を贅沢に使用した、その旨みを手軽に味わえる丼ぶりです。ミデイアムレアに焼かれたあか牛ステーキのスライスがご飯の上に贅沢に敷き詰められ、温泉卵がトッピングされています。あか牛をご飯と肉を口に頬張れば、なんとも言え...

この建物(母屋)は、江戸時代、庄屋を務めるかたわら質屋・酒屋を営んだ堀内(赤木)家の住宅であるとともに、豊前街道を往来する細川・島津などの大名が休憩所として使用したお茶屋の跡であり、薩摩藩主島津斉彬(しまづなりあきら)と共に西郷隆盛(さいごうたかもり)も立...

焦がしニンニクの香ばしい香りが食欲をそそる九州豚骨ラーメンの一品。豚骨ラーメンの祖・久留米ラーメンをルーツにし、玉名から熊本へ広まったとされています。久留米や博多の豚骨ラーメンが豚骨だけでスープを取っていますが、熊本ラーメンではさらに鶏ガラなどをブレンドし...

熊本の代表的な民謡「おてもやん」の銅像は、JR熊本駅新幹線口の玄関前にあります。元は桜町バスターミナル前にあったものを、桜町地区の再開発に伴い平成27年8月に移設しました。熊本民踊会が会の創立25周年を記念して市に寄贈したもので、作者は熊本大学教授の石原昌一(いし...

新幹線車両の留置、組成、整備、点検を行う施設の他に車両の解体等を伴う大規模な検査、修繕を行う工場機能を持つ施設です。 この熊本総合車両基地は、博多総合車両所、仙台の新幹線総合車両センターに次いで日本で3番目の新幹線の総合車両基地となります。

JR熊本駅近く、花岡山(はなおかやま)の麓に位置する北岡神社。承平4年(934年)の創建当初は、熊本市二本木(にほんぎ)に山城国旧官幣大社八坂神社の御分霊をまつりましたが、その後花岡山山上に移り、正保4年(1647年)、現在地へ移転しました。明治10年(1877年)、西南戦...

野菜がたっぷり入って、見た目はチャンポンのよう。でも麺にはヘルシーな春雨が使用された熊本の中華料理店では、定番の麺料理です。たっぷりの野菜、エビやイカなどの海鮮や豚肉などの具材とコシのある春雨がスープと合わさり、あっさりしているのにコクのある味わいになって...

島原港(しまばらこう)行きのフェリーが発着する熊本港ターミナルビルの1階にあり、菓子、食品、酒類など熊本のおみやげ・特産品を豊富に取り揃えています。

熊本城内の一角に位置する監物台樹木園は、2.6haの敷地に、多数の樹木や野草、盆栽など多くの植物が植えられた緑の楽園です。園内の植物たちは、爛漫に咲き乱れる花々、濃い緑の緑影、色付く木の葉など、四季折々の表情で、訪れる人を迎えてくれます。園内には森林博物館や森の...

温泉の効能は、リウマチ、腰痛、皮膚病などに効果があるとのことです。浴場は、男女別で、それぞれに「温かい浴槽」と「ぬるい浴槽」の2つがあり、ゆっくりとくつろぐことができます。

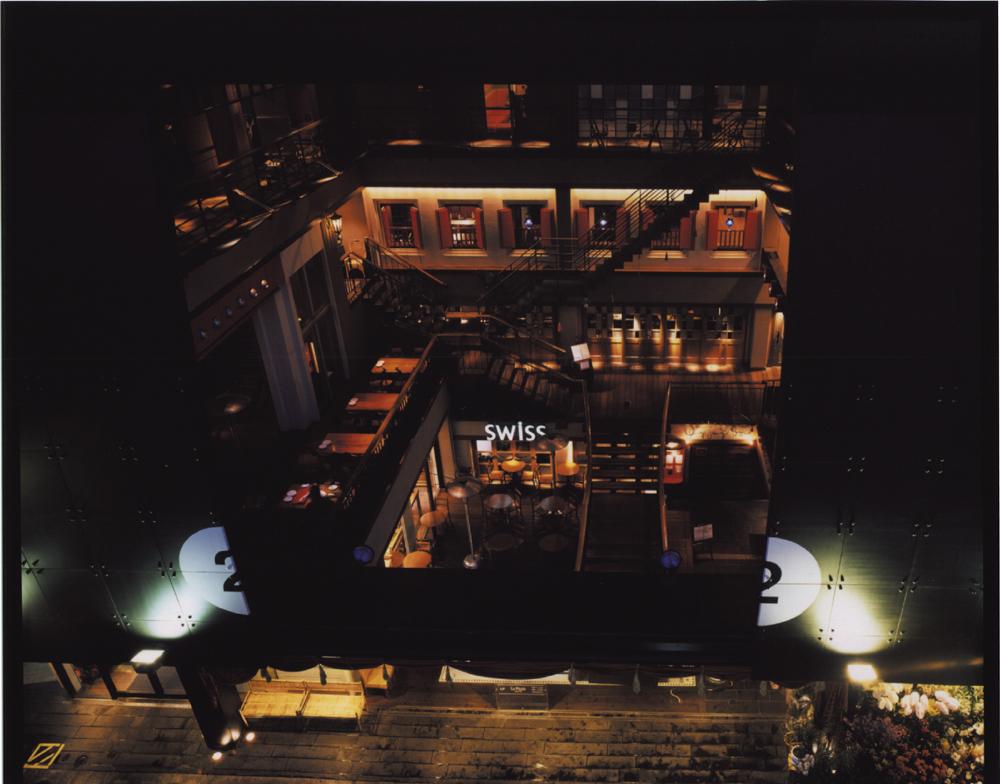

熊本駅は熊本市の中心部(熊本城、市役所、中心繁華街)から南西に約2kmに位置しており、熊本の陸の玄関口として、在来線、特急列車、新幹線等が乗り入れています。 平成30年(2018年)には「肥後よかもん市場」が開業し、グルメ、お土産等のショッピングを駅直結の便利さで利...