熊本の窯元を巡り、そのつくり手をご紹介する「熊本、うつわ便り」。7回目は、宇城市で作陶する井銅心平さんをご紹介します。

井銅さんが作る器は、シックでスマート。刷毛目や三島、象嵌など作品のバリエーションが豊富ながら、その全てに堅牢さと、知的で洗練された印象が同居しています。中でもぜひ試してほしいのが、ざらりとした肌の焼き締めの器。春から初夏にかけての瑞々しい野菜や果物の美しさを引き立ててくれます。

人の縁が未来を変える 建築から陶芸にシフト

井銅さんの初対面の印象は〝思考の人〟。陶芸について深く考え、学び、そして自らの作品を生み出す。陶芸家でありながら哲学者や研究者のような側面を持っているように感じます。

熊本で生まれ、父親の仕事の関係で鹿児島や大分で育った井銅さん。大学では建築を専攻。卒業後は建築家に…と思いきや、選んだ道は陶芸でした。「何かが違うなって思って」と井銅さん。「建築物はスケールが大きくなればなるほど、自分の手から離れていってしまいます。そこが面白いところでもありますが、自分が目指すものづくりとは何かが違うように感じて、将来への迷いが生じました」。

当時アルバイトをしていた飲食店で器と料理の切っても切れない関係を知ったこと、小学生の時に陶芸体験で湯呑みを作った経験をふと思い出したことなどをきっかけに、井銅さんは陶芸に興味を持ちます。「小学校の級友の父で、陶芸家の故・山本幸一さんにも相談に乗ってもらいました。進路の迷いや陶芸への期待…。その時に見せてもらった陶芸雑誌が運命の一冊だったかも」。

掲載されていたのは『隆太窯』による絵唐津の大皿。墨で絵が描かれてあり、炊き合わせが盛られた写真が強烈に印象に残ったそうです。『隆太窯』は、唐津焼十二代・中里太郎右衛門の五男である中里隆さんが起こした唐津を代表する名門窯。「陶芸の知識は全くなかったけれど、素直にいい器だなぁと感じました」。

井銅さんは大学を卒業後、『隆太窯』に弟子入り。「ものづくりのことはもちろん、食の考え方、暮らし方、生き方…。隆先生と息子の太亀先生から多くのことを学び、今でも大きな影響を受け続けています。隆先生は大らかな印象のものを、太亀先生は端正な形を作る方。おふたりの生き様がそのままものづくりにあらわれていて、ちぐはぐさのないところがかっこいい」。そして3年間の修行を経て独立し、2010年に宇城市・萩尾で築窯。窯の名前は、新天地の萩尾と『隆太窯』の地名・見借から一文字ずつ取り、『萩見(はぎみ)窯』と名付けました。

器を作れて運がいい 陶芸に終わりはない

井銅さんの作品は、粉引きや三島、刷毛目、象嵌、焼き締めなど表情豊か。自ら掘った土をこね、ガスや電気、薪で焼きます。口作りの薄さ、厚さ、曲線。持ち上げた時に感じる重み。器が使い手に与える印象は、ほんの少しのことでがらりと変わると井銅さんは考えています。だからこそ、デザインの工程を重要視。「ろくろに座る時点ではもう形は決まっています」。

開窯当時から掲げているテーマは〝陶器と暮らす 食を愉しむ〟。思案を重ねることで出来上がる器は料理を引き立たせてくれ、使いやすいとプロの料理人からも好評。飲食店からオーダーを受けることも少なくないそうです。

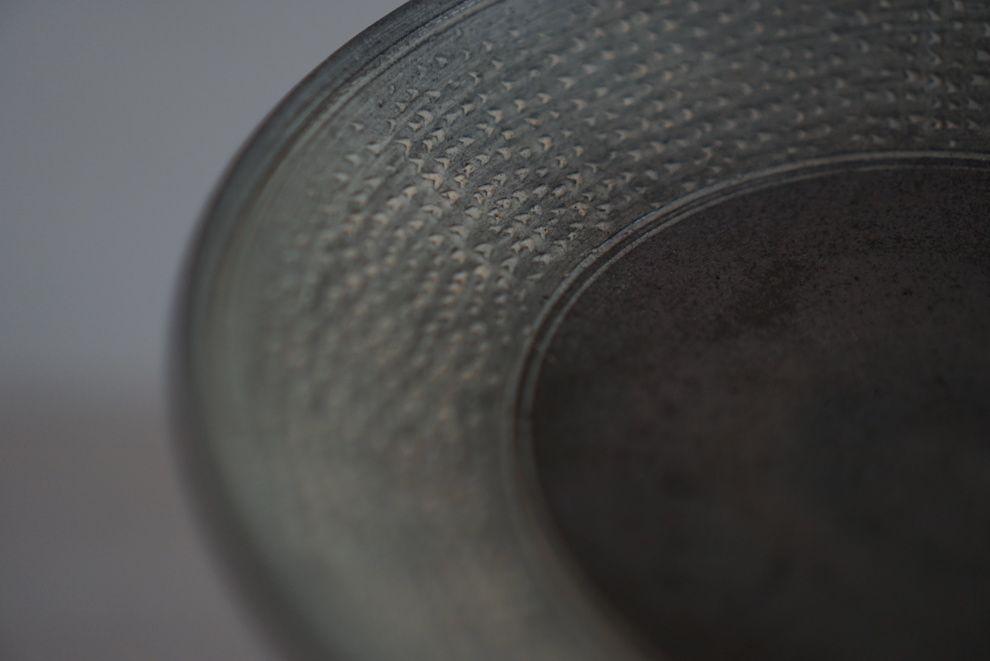

今回の取材で選んだ器は、「南蛮象嵌鉢」。焼き締めに、手作りのハンコで施した象嵌模様が美しい一皿です。焼き締めは水分や油分を吸収しやすいため、器初心者にはハードルが高いと思われがち。しかし、井銅さんは「恐れずにどんどん使って欲しい」と言います。「一番初めのシミは確かに気になるかもしれません。しかし、長く使ううちに水分や油分が器の表情を育ててくれ、味わい深い一枚になるはず。どうしてもシミが気になる方は、使う前に器を浸水させておくと予防できます」。実際に、水分や油分を含む料理を盛ってみるとよく映えます。ざらりとしたマットな肌と、水や油の艶はとても相性が良いようです。

開窯から13年目を迎える今、井銅さんは「仕事がライフワーク」と言います。「食事を取る、入浴する、眠る。それらと同じで、特別なことをしている感覚はありません。時に面倒に感じることがあったとしても、結局はせずにはいられない。そういう点では特に入浴と似ているかもしれません(笑)」。朝起きて、工房に向かい、日暮れまで土と向き合う。「今こうして器を作り続けていられるのは運が良かったから。山本幸一さん、中里隆先生、太亀先生をはじめとする多くの人との出会いのおかげです」。

「同じ土、同じ技法、同じ焼き方でも、作り手によって全く違うものができるのが陶芸の面白さ。失敗を恐れずにどんどん新しいことにトライしたい。そうすることで焼き物をもっと好きになれるから」と井銅さん。続けて「失敗しないに越したことはないけど…」と笑いながら、ろくろに向かって再び背を曲げました。

□問い合わせ先

萩見窯

住所:熊本県宇城市松橋町萩尾146-3

電話:0964-53-9354

営業時間:9:00~17:00

定休日:不定

instagram:@shinpeido

(取材・文・フードコーディネート・撮影/三星 舞)

同じテーマの記事

-

熊本市にもある!トレッキングを楽しめるおすすめの山 ~熊本市・金峰山

2024.08.07

-

親子で熊本を楽しもう♪ 子連れお出かけ3スポット

2020.02.03

-

清らかな水の湧きいずる 肥後細川文化、歴史に出合えるまち・水前寺② ~水前寺を盛り上げる人々~

2022.10.26