熊本の窯元を巡り、そのつくり手をご紹介する「熊本、うつわ便り」。6回目に訪ねたのは、熊本市内に窯を構える平沢崇義さんです。

どこか懐かしく、なぜかほっとする。手にした時のこの安心感は何だろう? 平沢崇義さんの器にはどっしりとした力強さと、心がほどけるようなやわらかさが共存しています。例えるなら、家庭における日常の料理。体にやさしく、毎日でも食べ飽きない。そして、誰かを思って作られている。そんな器です。

アナログに魅力を感じ 営業職から工芸の世界へ

一雨一度。雨が降るごとに気温が下がり、秋が深まる。金峰山の中腹にある平沢さんの工房を訪ねた11月のある日は、まさに一雨一度を体感した肌寒い秋雨の日でした。工房は、土間敷きの築65年の古民家。平沢さんはストーブの薪が爆ぜるパチパチという音が響く静かな空間で、日々土と向き合っています。

平沢さんは茨城出身です。東京の会社に就職し、印刷物に関する営業の仕事をする中で、「一人でできる仕事をしたいと考えるようになった」と話します。「私は、デジタルの時代にあるアナログに魅力を感じます。前職では多くの人と関わりながら働く楽しさや充実感を知りましたが、責任も、評価も、自分で受け止める〝工芸の世界〟に憧れました」。

地元は笠間焼のお膝元。かつて土に触れた際のしっくりときた感覚を覚えていた平沢さんが選んだ工芸は、焼き物でした。そんな時、ふとしたきっかけから陶芸家の細川護光さんと出会い、南阿蘇の薪窯を見学させてもらえることに。窯焚の様子を初めて目の当たりにした平沢さんは、心を強く動かされます。「薪を割り、火を起こし、土を焼く。陶芸はなんてプリミティブな創作なんだと感動しました。シンプルに、やってみたい、と思ったのです」。

平沢さんは2008年に細川さんに弟子入り。4年半修行し、2013年からは茨城県窯業指導所で釉薬を学び、技術を向上させます。卒業後、平沢さんが開窯の地に決めたのは熊本でした。「水も食べものもおいしく、山も海も温泉もある」と平沢さんはその理由を話します。

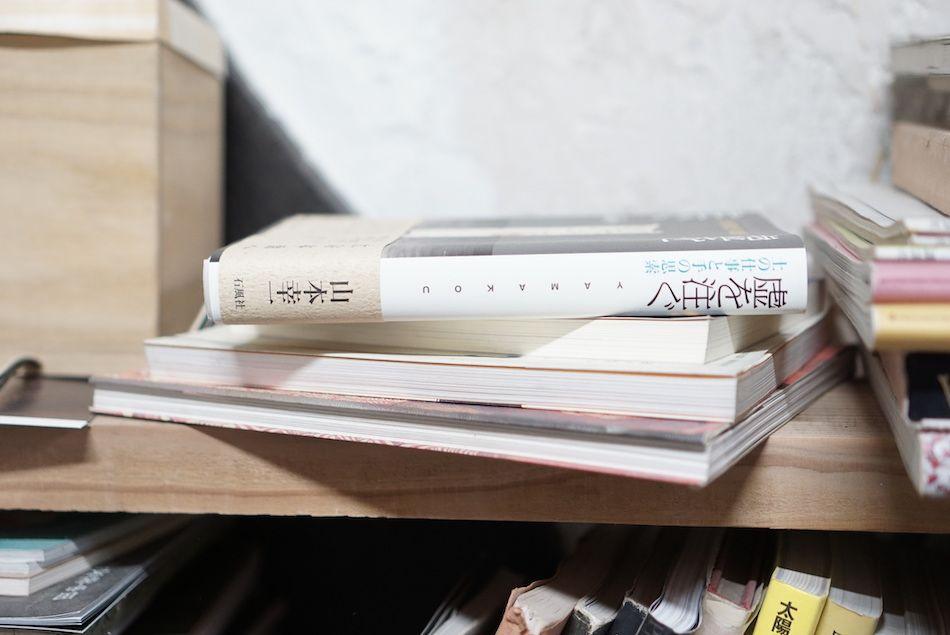

そして2015年、熊本市内の雑居ビルに電気窯1台を持ち込む形で平沢さんは開窯。日常雑器を中心に作陶を続け、2021年春に現在の場所に工房を移します。新天地は、「山幸窯」の故・山本幸一さんが仕事場にしていた場所。建物と窯を引き継ぐ形での移転でした。「山本さんが亡くなる2週間前まで、ここで一緒に作業をさせてもらいました。山本さんは最後の最後まで焼き物のことを考えていた。陶芸家の人生を目の当たりにした思いでした」。

陶芸は悩みの種であり 安らぎの瞬間でもある

細川さんと山本さん。二人の陶芸家から薫陶を受けた平沢さんは、陶芸を「一生続く修行」と表現します。「陶芸は、悩みの種であり、安らぎの瞬間でもある。手で作り上げるものでありながら、最後の最後は手を触れることができない。火に任せるしかないのです。そこがもどかしく、面白いところだも思います」。

現在、平沢さんは山本さんが約40年前に手作りした穴窯での焼き物に熱中しています。薪を割り、火を起こし、土を焼く。陶芸の道に進む決意を固めるきっかけとなったあの日見た光景を今、自身で再現しているのです。「いつかは薪で焼き物を、と望んできたことが、縁に引かれるように現実のものとなりました。穴窯はまだ始めたばかり。これからはどんどん焼いていきたい」と意欲をのぞかせます。

たった一枚の器が心を整えてくれることもある。平沢さんの作品を眺めていると、そんな言葉が浮かびます。手にした時に、どこか懐かしく、なぜかほっとするのです。どっしりとした力強さと、心がほどけるようなやわらかさが共存するあたたかい器。そこには「洗練されたものもいいけれど、ゆるさを残したものの良さもある」との平沢さんの考えが反映されているようです。

料理も肩の力の抜けたものが合う様子。料理をよりおいしく見せてくれるのはもちろん、食材を蒸しただけ、煮ただけといったような家庭の日々の食卓に並ぶ食事も大らかに受け止めてくれます。

また、創作の際は妻で料理店『Pavao』のオーナーである絵梨奈さんの意見を反映させることもあるとのこと。そのためか、使いやすさもさることながら、デザインも魅力的。作り手と使い手の目線の交差を見ているようです。

平沢さんの作品には、特定のシリーズがありません。「追求しているのは、使うほどに愛着が増し、一方で新鮮な気付きも与えてくれる器」と平沢さん。「新しい地に移り、土と火に向き合える環境がようやく整いました。これからは穴窯でどんどん焼いていきたい。まだまだ悩みながらだけど…」。そうつぶやきながらろくろに向かう平沢さんの横顔は、希望に満ちていました。

□問い合わせ先

すゑもの亀屋(工房・ギャラリー)

住所:熊本県熊本市西区河内町

電話:suemonokameya@gmail.com

instagram:@suemonokameya

※展示会の情報はインスタグラムで告知されます

※訪問の際は事前にメール・インスタグラムからご連絡をお願いします。所在地の詳細はその時にお知らせします

(取材・文・フードコーディネート・撮影/三星 舞)

同じテーマの記事

-

熊本城を間近で見られる空中回廊公開

2020.05.01

-

熊本の旅がもっと充実する! 早起きして出かけたいスポット4選!

2024.01.15

-

新・熊本市動植物園のあるきかた[後編:知ること、学ぶこと、考えること]

2024.09.25